ФИБРИНОГЕН: КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ И МЕТОДЫ АНАЛИЗА

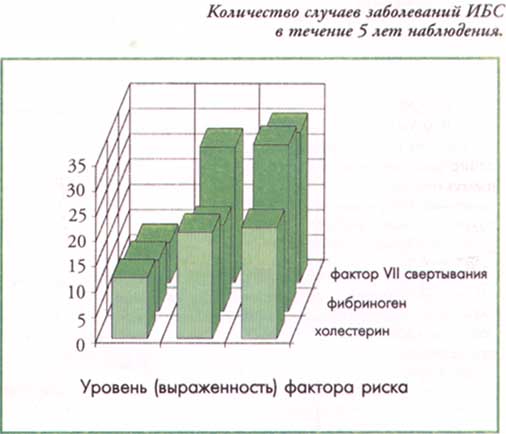

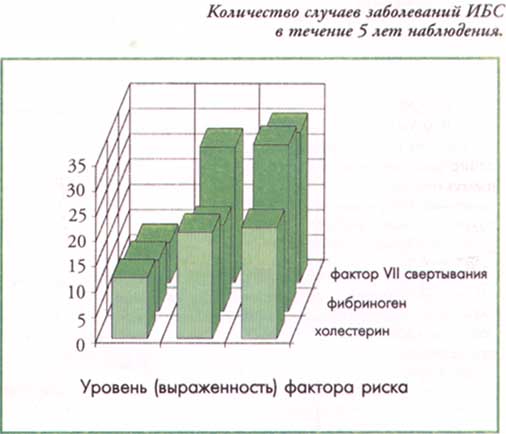

Фибриноген крови стал в настоящее время объектом особого внимания в клинических и фундаментальных исследованиях. Интерес к нему возрос после опубликования в 1986 г. (1) результатов первого перспективного исследования, которое было посвящено изучению связи фибриногена и сердечно-сосудистых заболеваний и позволило отнести этот белок к факторам риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, в частности, инфаркта миокарда. В последующем был опубликован еще ряд работ (2-7), посвященных изучению роли фибриногена. В течение 18 лет было обследовано 11 000 больных; суммарные результаты исследований представлены в таблице. Было установлено, что фибриноген является одним из основных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, и его роль не менее, а возможно, даже более значительна, чем роль других известных факторов риска, в том числе и уровня холестерина.

Корреляция средних значений концентрации фибриногена с заболеванием ишемической болезнью сердца (ИБС) (по данным разных исследователей)

ИБС |

Без ИБС |

|

Нортвик Парк |

3.15 мг/мл (n=109) |

2.9 мг/мл (n= 1280) |

3.56 мг/мл (n=92) |

3.30 мг/мл (n=608) |

|

Лей |

3.92 мг/мл (n=40) |

3.00 мг/мл (n=209) |

Риск сердечно-сосудистых заболеваний значительно выше у лиц с повышенным уровнем фибриногена. Число больных составило 214 из 1315 обследованных |

||

327 мг/мл (n=15) |

2.60 мг/мл (n= 1659) |

|

С классическими факторами риска достоверно связаны не более половины случаев возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Очевидно, некоторые факторы нам пока неизвестны. Все, без исключения, исследования показывают, что повышенный уровень фибриногена может быть не только следствием, но и причиной заболевания. Уровень фибриногена возрастает не только после инфаркта миокарда или инсульта, но и непосредственно перед ними. Существует положительная корреляция между содержанием фибриногена в крови и другими факторами риска и доказан синергизм их действия. Однако фибриноген может выступать как независимый фактор риска инсульта и инфаркта миокарда, и его влияние может превосходить влияние других факторов.

Содержание фибриногена является важным прогностическим показателем при ишемической болезни сердца, окклюзии периферических артерий и выживаемости после первого инсульта. Повышенная концентрация этого белка свидетельствует о прогрессировании атеросклеротических стенозов. Размер зоны некроза при инфаркте миокарда пропорционален концентрации фибриногена. Уровень фибриногена у больных со стенокардией увеличивается перед развитием инфаркта миокарда. Повышение уровня фибриногена свидетельствует об ухудшении коллатерального кровотока вокруг зоны ишемии. Тромбоз коронарных артерий наблюдается более чем у 90% больных с острым инфарктом миокарда.

Несмотря на линейную связь между уровнем фибриногена и частотой сердечно-сосудистых заболеваний, даже среди больных с ишемической болезнью сердца величина концентрации фибриногена может находиться ц пределах нормального диапазона. Поэтому остается открытым вопрос, как в пределах нормально го диапазона концентраций проявляется патогенетическая роль фибриногена.

Фибриноген

является одним из важных факторов

свертывания крови, кофактором

агрегации тромбоцитов, а благодаря

своим размерам и достаточно

высокой концентрации определяет

вязкость крови. Также он влияет на

агрегацию эритроцитов. Таким

образом, фибриноген является

важным показателем реологии крови.

Фибриноген - белок острой фазы, и он

играет важную роль в тромбоатерогенезе. Существуют

различные пути, по которым

фибриноген и его метаболиты

вызывают повреждение клеток

эндотелия, нарушения структуры и

функции артериальной стенки.

Следовательно, фибриноген

оказывает влияние и на кровь, и на

стенку артерий, причем по разным

механизмам. Очевидно, фибриноген

различными путями приводит к

уменьшению просвета кровеносных

сосудов. Факторы, влияющие на

уровень фибриногена в крови,

изучены недостаточно. Неизвестны

пока соединения, способные

селективно снижать содержание

фибриногена. Такие лекарственные

средства, как фибраты, способны вызывать

уменьшение уровня фибриногена.

Уменьшение концентрации липидов в крови с помощью

диеты также приводит к снижению

концентрации фибриногена.

Вещества, снижающие уровень

липидов в крови, в основном также

снижают концентрацию фибриногена в

течение нескольких недель.

Некоторые блокаторы бета-адренорецепторов, анаболики, фентоксиллин, циклопидин, станозол, оксипен-тифиллин, фибринолитики, профанол и низолдипин оказывают тот же

эффект. Все лекарственные средства,

уменьшающие содержание

фибриногена, оказывают и другие, не

связанные, однако, с уровнем

фибриногена эффекты. Поэтому

трудно установить, в какой степени

эффективность этих лекарственных

средств при лечении

сердечно-сосудистых заболеваний

зависит от снижения уровня

фибриногена.

Наследственные факторы, условия жизни, неблагоприятные социальные условия и стрессы также влияют на концентрацию фибриногена в крови (каждый фактор примерно в равной степени). Неблагоприятные психологические и социальные факторы приводят к повышению уровня фибриногена, в то время как при здоровом образе жизни его концентрация ниже. Некоторые факторы ряска, в частности, возраст, сахарный диабет, гиперхолестеринемия, курение и применение пероральных контрацептивов приводят к повышению уровня фибриногена. И, наоборот, антиоксиданты (витамин Е), вегетарианская диета, адекватная физическая нагрузка и умеренное потребление алкоголя могут способствовать снижению уровня фибриногена. Однако участием известных факторов риска можно объяснить только малую часть случаев изменения концентрации фибриногена, и возникает необходимость поиска новых факторов, в том числе наследственных и факторов окружающей среды, способных существенно влиять на уровень фибриногена.

Очевидно, что как концентрация фибриногена, так и скорость его синтеза и разрушения играют ключевую роль во многих физиологических и патофизиологических процессах in vivo. Кроме того, очень важно определение фибриногена in vitro, при этом большое значение имеют точность определения концентрации фибриногена, особенно при его повышенном содержании, и нижней границы нормы. Даже результаты анализов, проводимых в ведущих специализированных лабораториях, обладают низкой воспроизводимостью. Очень важно выбрать адекватный метод исследования, точно соблюдать условия определения и интерпретировать результаты в соответствии с принципом используемого метода. Также очень важно в течение длительного времени проводить повторные исследования и оценивать колебания уровня фибриногена, особенно среди пациентов в группах риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Если уровень фибриногена увеличен, то риск может быть уменьшен не только за счет влияния на фибриноген, но и путем возможного уменьшения действия других факторов риска.

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИБРИНОГЕНА

Фибриноген, фактор 1 свертывания крови, является природным субстратом для протеолитического фермента тромбина. Под воздействием тромбина от фибриногена отщепляются две пары пептидов - фибринопептиды А и В. Расщепленная активированная молекула фибриногена (мономер) быстро полимеризуется, образуя гель, который под воздействием фактора свертывания XIII превращается в нерастворимый полимер фибрина. Ряд протеолитических ферментов некоторых змеиных ядов (Bothrops atrox, Bothrops asper , Agkistrodon, Crotalus и др.) катализируют превращение фибриногена в фибрин аналогичным образом. Однако в этом случае отщепляется только фибринопептид А. Общее название змеиных тромбиноподобных ферментов - батроксобин.

Аналитические методы, в которых используется тромбин или батроксобин, относятся к "функциональным" методам определения фибриногена, поскольку они базируются на основных принципах коагуляции крови. В число этих методов входит, например, метод определения по Клауссу, основанный на измерении времени, необходимого для образования нерастворимого фибринполимера в разведенной плазме крови после добавлении большого количества тромбина; турбидиметрическая модификация кинетического фотометрического метода или определение при помощи батроксобина. Однако проведению анализа с использованием тромбина мешает присутствие в плазме ингибиторов тромбина (антитромбина III и гепарина). Другая группа исследований относится к нефункциональным. В этих методах принцип коагуляции крови не используется. Это, например, метод измерения мутности после солевой преципитации или тепловой денатурации фибриногена с последующим выделением и взвешиванием волокон фибрина, или фотометрическое определение после растворения фибрина при помощи биуретового реактива, или иммунологический метод.

Помимо классического метода Клаусса, который считается референтным, большое значение имеет и ферментное турбидиметрическое определение фибриногена с использованием батроксобинподобных ферментов. На это определение присутствие ингибиторов тромбина не влияет и оно более пригодно для использования автоматических анализаторов. Различие между действием батроксобина и тромбина заключается в том, что батроксобинподобные ферменты отщепляют от фибриногена только фибринопептид А.

Различные методики, используемые для определения фибриногена, их низкая специфичность и точность, трудоемкость процедуры осложняют интерпретацию результатов. Теперь мы имеем современные и доступные аналитические методы, позволяющие использовать автоматические анализаторы. Фибриноген может быть легко определен и измерена его концентрация. Все это дает основание практическим врачам использовать рутинные измерения уровня фибриногена.

Измерение концентрации фибриногена в плазме должно быть включено в список определяемых факторов риска сердечнососудистых заболеваний и показателей острой фазы

ЛИТЕРАТУРА

1. Meade, T. W., et al.: Haemostatic function and ischaemic heart disease: principal results of the Northwick Park heart study. Lancet, ii, 1986, s. 533-537.

2. Ernst, E.: Fibrinogen - an independent cardiovascular risk factor. J. Ing. Mod., 227, 1990, s. 365-372.

3. Kannel, W. B., Wolf, P. A., Castelli, W. P., D'Agostino, R. B.: Fibrinogen and risk of cardiovascular disease. The Framingham Study: JAMA 258,1987,1183-1186.

4. Lee, A. J., Smith, W. C. S., Lowe, G. D. 0., Tunstall, Pedoe H.: Plasma fibrinogen and coronary risk factors: The Scottish Heart Study. J. Clin. EpidemioL, 43, 1990, 913-919.

5. Cook, N. S., Ubben, D.: Fibrinogen as a major risk factor in cardiovascular disease. TIPS II, 1990, 444-451.

6. Wiman, B.: Hamsten, A.: Correlations between fibrinolytic function and acute myocardial infarction. Arteriosclerosis 10, 1990, 1-7.

7. Ernst, E.: Fibrinogen: the plot thickens. J. Clin. EpidemioL 43, 1992, s. 561-562.